「暴力教室」の衝撃(1955)

1955年、暗い映画館の座席で、ティーンエイジャーたちは上映開始を待ちきれずざわめいていた。スクリーンに映し出されたのは、問題児だらけの高校を描いた映画「暴力教室」。

オープニングに流れたのは、前年にリリースされていたビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツの「ロック・アラウンド・ザ・クロック」。軽快なギターとドラムのリズムが鳴り響くと、スクリーンの中の生徒たちが校庭を駆け回る姿に合わせて、観客の足も自然に動き始める。 手拍子や笑い声、床を踏み鳴らす靴音が館内にあふれ、一部の劇場では観客が席を飛び出して踊りだし、警官が出動する騒ぎにまでなったという(日本でも1955年8月に劇場公開され、映画の場面を真似た事件が発生した)

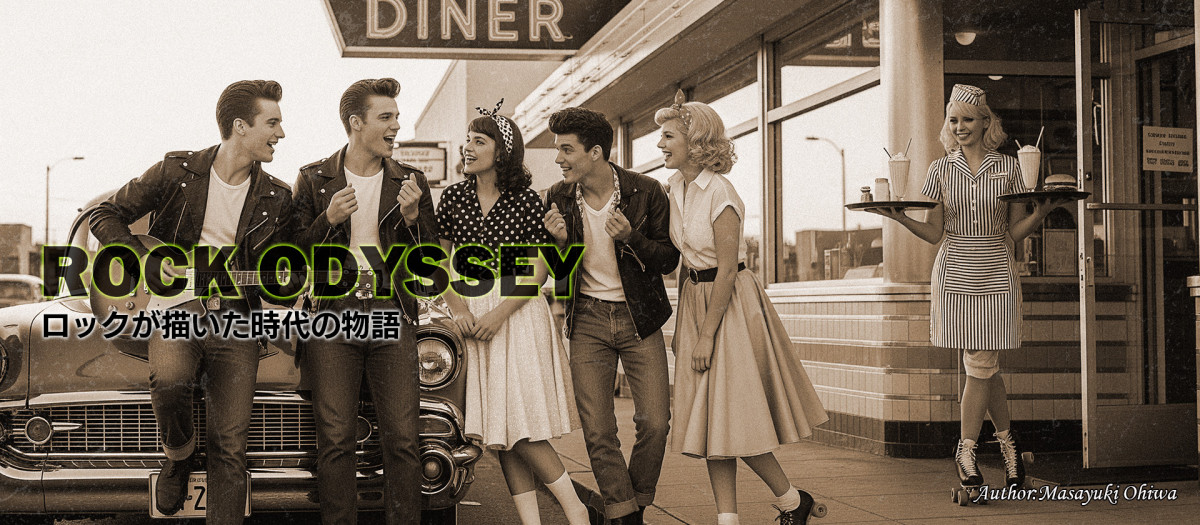

当時のアメリカは戦後の繁栄期にあり、経済は好調、テレビが普及し、映画や音楽が全国規模で影響力を持っていた。チャック・ベリーやリトル・リチャードの激しいリズム、エルヴィス・プレスリーの甘く力強い声が若者の心を揺さぶる中、「ロック・アラウンド・ザ・クロック」は映画を通じて全国的なブームを巻き起こした。しばしば、この曲が、ロック時代の幕開けを示す曲として挙げられるのも頷ける。

一方、当時の日本は戦後の復興期にあり、音楽は歌謡曲中心だった。テレビ放送はまだ始まっておらず、江利チエミ、雪村いづみ、美空ひばりが「三人娘」として人気を集め、ラジオや映画館で親しまれていた。また、宮城まり子の「ガード下の靴磨き」のヒットに象徴されるように、まだ戦争の傷跡が消え残っている時代でもあった。

しかし、戦後世代の日本の若者にとっても、自由で反抗的なアメリカのロックンロールのリズムは新鮮であり、以後、刺激的な音楽として徐々に浸透していくことになる。

アメリカの映画館で踊る若者たちの姿は、ロックンロールが単なる音楽ジャンルを超え、自由と反抗、そして新しい世代文化の象徴となる瞬間を体現していた。音と映像が結びついた熱気は、戦後アメリカの社会と文化の変化を表すと同時に、世界の若者文化への影響の先駆けとなったのだった。